リモートワークや副業など、働く場所やスタイルの選択肢が増えた現代。

便利さが進む一方で、「自分はこの組織の一員だ」と感じにくくなったという声も少なくありません。

そんな中で注目されているのが「帰属意識」です。

社員がどれだけ組織に心理的なつながりを持てるかは、生産性や定着率にも大きく影響します。

帰属意識とは?その意味と注目される背景

近年、リモートワークや副業制度など「働き方の多様化」が進むなかで、社員の帰属意識(sense of belonging)が改めて注目されています。

単に「どの組織に所属しているか」ではなく、「自分はこの組織の一員である」と感じられる心理的なつながりが、エンゲージメントや定着率に大きな影響を与えるからです。

帰属意識の基本的な意味と心理的側面

帰属意識とは、自分が所属する組織やチームに対して一体感や愛着を持つ心理状態を指します。

心理学的には、マズローの欲求5段階説における「所属と愛の欲求」に位置づけられるもので、人は誰かとつながり、共同体の一員であることで安心感を得ます。

組織の中で「自分の存在が認められている」「自分の役割が必要とされている」と感じると、モチベーションや自己効力感が高まり、行動の質にも良い影響を及ぼします。

この「心理的帰属感」は、物理的な出社頻度では測れません。

むしろ、信頼関係・価値観の共有・承認文化といった目に見えない要素こそが、帰属意識を育てる土台になります。

働き方の多様化が帰属意識に与える影響

テレワークやハイブリッドワークが一般化した現在、社員同士の偶発的な会話や雑談の機会が減少しました。

その結果、「チームの一体感が薄れた」「自分だけが疎外されている気がする」といった声も多く聞かれます。

つまり、働く場所や時間の自由度が増す一方で、心理的な結びつきが希薄化するリスクが高まっています。

企業が新しい働き方を推進するほど、「どうやって帰属意識を維持・強化するか」が重要な経営課題となっているのです。

近年では、オンラインでも帰属意識を醸成する仕組みとして、

・社内SNSの活用

・バーチャルオフィスや位置情報可視化ツール(例:Beacapp Here)の導入

・定期的なオンライン懇談・表彰イベント

などが増えています。

こうしたデジタル施策を通じて、「見えない仲間の存在」を可視化することが求められています。

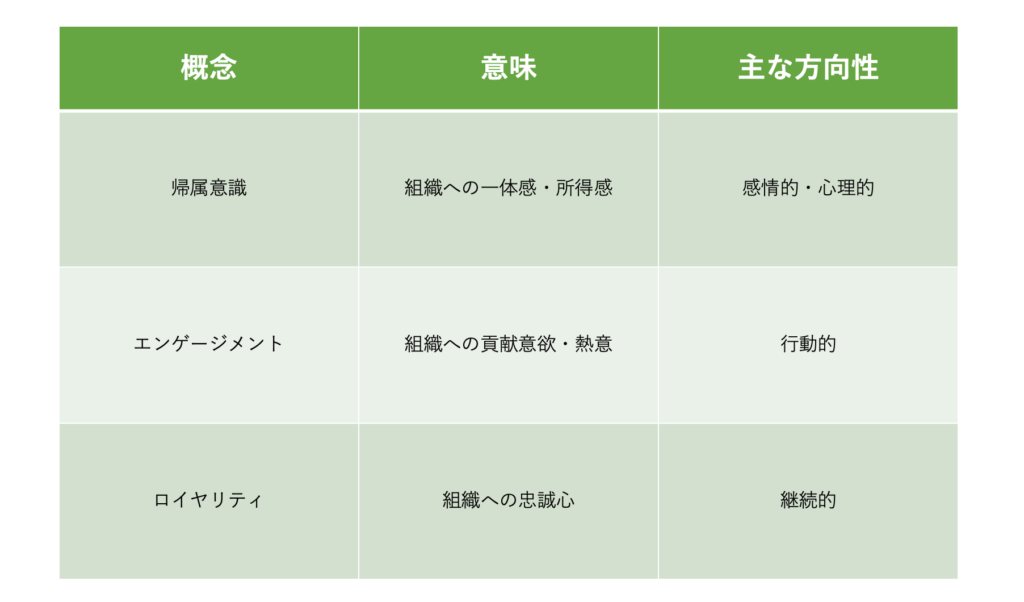

エンゲージメント・ロイヤリティとの違い

帰属意識はしばしば「エンゲージメント」や「ロイヤリティ」と混同されますが、微妙に異なる概念です。

つまり、帰属意識は「心のつながり」を表し、それがエンゲージメントやロイヤリティの基盤になります。

この3つが揃って初めて、社員が「この会社で成長したい」と思える環境が成立します。

帰属意識が高い社員が企業にもたらす効果

帰属意識の高さは、企業パフォーマンスと密接に関係します。

単なる精神論ではなく、データで裏付けられた経営上の価値があるのです。

モチベーションと生産性の向上

自分が組織の一員であると感じる社員は、業務への責任感が強く、主体的に課題解決に取り組みます。

Gallup社の調査によると、帰属意識が高い社員の生産性は最大17%高いという結果も出ています。

これは「やらされ感」ではなく「自分たちの仕事」という当事者意識が、行動を内発的に駆動するためです。

離職率の低下と人材定着への貢献

帰属意識が低いと、「自分がいなくても困らない」「組織に理解されていない」と感じやすくなります。

その結果、転職や離職につながりやすくなります。

逆に帰属意識が高い職場では、心理的な満足度が高く、離職率の低下や長期的な定着が見込めます。

人材の流出は採用コスト・教育コストを押し上げるため、帰属意識の維持は経営効率の面でも重要です。

チームワークやイノベーションの促進

帰属意識が高い職場では、メンバー同士の信頼関係が強固になり、自然と協働が生まれます。

異なる部署間の連携や意見交換が活発になり、多様なアイデアの融合=イノベーションにつながります。

心理的安全性の高い環境では、失敗を恐れずに発言できるため、新しいチャレンジも生まれやすくなります。

帰属意識を高めるための具体的施策

帰属意識を育てるには、理念や制度の整備だけでなく、日常のコミュニケーションや仕組みの積み重ねが不可欠です。

ミッション・ビジョン・バリューの共有

社員が「なぜこの会社で働くのか」を理解できるように、企業はミッション(存在意義)・ビジョン(将来像)・バリュー(行動指針)を明確に共有する必要があります。

単に掲げるだけでなく、日々の業務や評価制度とリンクさせることが大切です。

たとえば:

・社員総会やタウンホールミーティングで経営層が直接語る

・評価面談で行動とバリューの一致を確認する

・オフィス空間に理念をビジュアル化する

こうした「共通言語」を持つことが、組織全体の一体感を強めます。

心理的安全性を育むコミュニケーション

上司や同僚に対して安心して意見を伝えられる環境は、帰属意識の基盤です。

Googleの研究プロジェクト「Project Aristotle」でも、チームの成功要因の第一は心理的安全性とされています。

企業は以下のような取り組みを通じて、心理的安全性を高められます。

・定期的な1on1ミーティングで本音を聞く

・フィードバックを双方向に行う

・ミスを責めず、再発防止をチームで考える文化を醸成

承認と成長の機会を提供する仕組みづくり

社員は「自分の努力が認められている」と実感できると、帰属意識が強まります。

そのために、日常的な「承認」と「成長支援」の仕組みが重要です。

・ピアボーナス制度(同僚から感謝や称賛を送り合う)

・社内表彰やバリューアワード

・スキルアップ支援・キャリア面談の充実

これらの制度は単なる福利厚生ではなく、個人を尊重する文化の象徴として機能します。

帰属意識を可視化し、継続的に改善する方法

帰属意識は「感じ方」の領域ですが、近年ではデータで測定・分析する企業も増えています。

エンゲージメントサーベイや行動データの活用によって、組織の実態を客観的に把握できるようになりました。

帰属意識を測るための指標とアンケート設計

代表的な測定手法には、以下のような項目があります。

・「自分はこの会社の一員であると感じる」

・「上司や同僚と信頼関係がある」

・「会社の方針に共感している」

・「自分の成長が会社に貢献していると感じる」

これらをLikert尺度(5段階評価など)で測ることで、帰属意識の傾向を数値化できます。

また、部署別・職種別に比較することで、課題のある部門を可視化することが可能です。

データに基づく課題分析と改善サイクル

サーベイの結果は、分析して終わりではなく、改善サイクル(PDCA)に活かすことが重要です。

たとえば:

1.調査(アンケート・行動データ収集)

2.分析(帰属意識の低い要因を特定)

3.施策実施(コミュニケーション施策など)

4.再評価(再測定し、変化を確認)

このサイクルを継続することで、組織文化をデータドリブンに育てることができます。

経営層・人事が果たすリーダーシップの役割

帰属意識向上は現場任せではなく、経営層・人事が率先して取り組むべきテーマです。

トップが理念を語り、ミドル層が現場で支える。

さらに、人事が横断的に支援することで、組織全体が「一枚岩」となります。

経営陣が社員の声を聴き、改善を実行する姿勢を見せることが、最も強力なメッセージになります。

まとめ

帰属意識は、組織の成果・文化・人材のすべてを支える基盤です。

多様な働き方が進む現代において、社員一人ひとりが「この会社の一員である」と感じられる仕組みを整えることは、単なる福利厚生ではなく戦略的人事そのものです。企業が理念を共有し、心理的安全性を確保し、承認と成長を支援する。

その積み重ねが、帰属意識を高め、エンゲージメントとロイヤリティを同時に育む未来をつくります。

▶︎株式会社ビーキャップ

https://jp.beacapp-here.com/corporate/

▶︎Beacapp Here|ホームページ

https://jp.beacapp-here.com/

▶︎Beacapp Here|Facebook

https://www.facebook.com/BeacappHERE/

▶︎Beacapp Here|Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCSJTdr2PlEQ_L9VLshmx2gg