「最近なんとなく、職場の雰囲気が沈んでいる気がする」「優秀な人が突然辞めてしまった」そんな“見えない不調”に、心当たりはありませんか?背景には、従業員のエンゲージメント低下が潜んでいる可能性があります。

従業員エンゲージメント指数は、組織と社員の関係性を数値で捉えるための指標です。本記事では、その基本から測定方法、職場改善への活かし方までをわかりやすく解説します。

従業員エンゲージメント指数とは?組織の“今”を数字でとらえる

リモートワークやフリーアドレスが当たり前になった今、職場の“空気感”やチームの調子を肌で感じ取るのが難しくなっています。

従業員エンゲージメント指数とは、社員が会社に対してどれだけ信頼・共感・貢献意欲を持っているかを数値化したものです。

こうした時代背景の中で、この指標が注目を集めています。

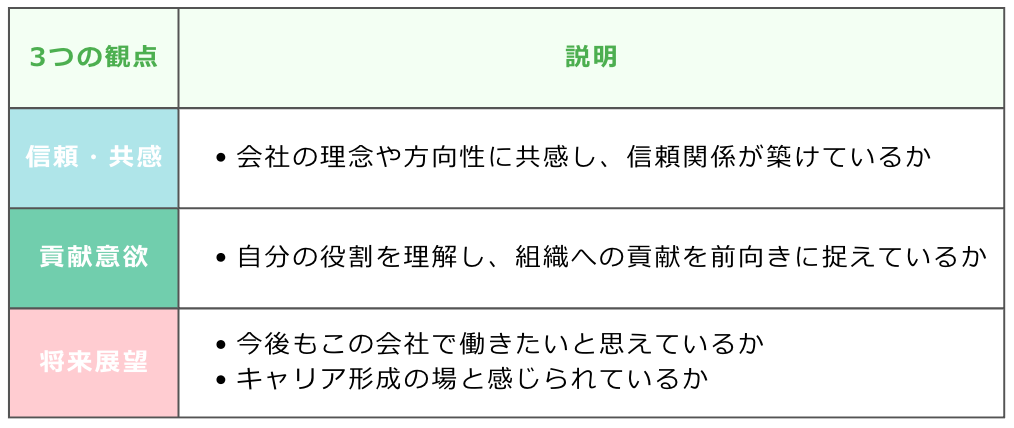

「従業員エンゲージメント指数」でわかる3つのこと

従業員エンゲージメント指数は、単に「やる気があるかどうか」を見る指標ではありません。

主に以下の3つの観点から、従業員と組織の“つながり”を可視化します。

この3つのバランスが整っている状態こそ、エンゲージメントが高い状態と言えます。

指数として定点観測することで、関係性の“変化”にもいち早く気づくことができます。

満足度やモチベーションとの違いとは?

先述したように、従業員エンゲージメント指数とは、社員が組織に対して信頼や共感を持ち、自発的に貢献しようとする意欲の強さを数値化したものです。 よく似た言葉に「従業員満足度」や「モチベーション」がありますが、それぞれの意味や役割は異なります。

従業員満足度:「今この職場に満足しているか?」という静的な評価

モチベーション:「頑張ろう」という一時的な意欲

これに対して、エンゲージメントは、「この会社と一緒に成長したい」と思えるかどうかという、「組織との関係性の“質”」を示します。たとえば、「環境には満足しているけど成長の実感がない」「やる気はあるけど組織に不信感がある」といったケースでは、エンゲージメントは低くなる可能性があります。

なぜ今“見える化”が求められているのか

在宅勤務やハイブリッドワークの普及により、上司と部下の関係性や、チーム全体の雰囲気を“肌感覚”で把握するのが難しくなっています。「なんとなく調子が悪そう」「最近あの人と話していない」といった小さなサインも、物理的距離の中で見落とされがちです。

加えて、人材の流動性が高まり、定着や育成の難しさも増しています。こうした状況下で、従業員エンゲージメントを“見える化”し、変化を数値で捉えることは、タイムリーなマネジメント判断やフォロー体制の構築に不可欠です。組織としての“感度”を高めるためにも、指数の導入は今の時代に適した選択肢と言えるでしょう。

エンゲージメント指数の測り方と指標設計

従業員エンゲージメント指数を正確に把握し、意味のある改善につなげていくためには、感覚ではなく、「定量的な視点」で捉えるための仕組みづくりが欠かせません。アンケート形式の「サーベイ」と、日々の勤務状況やコミュニケーション頻度といった「行動データ」の両方を組み合わせることで、業務改善に活用できるエンゲージメント指数を測定することができます。

ここからは、指数をより有効に活用するために欠かせない、サーベイ設計の注意点や、行動データの見方、数値の変化にどう気づくかといったポイントを整理していきます。

サーベイ設計時の注意点

エンゲージメントサーベイを実施する際は、「何を知りたいのか」という目的を明確にしたうえで設計することが重要です。質問数が多すぎたり、抽象的すぎたりすると、回答の質が下がってしまう可能性があります。また、結果を公開しない・活用しないままにすると、「どうせ変わらない」と社員の不信感を招きかねません。

さらに、個人を特定できない仕組みや、匿名性を確保した設計も信頼につながります。形式面だけでなく、回答する心理的安全性にも配慮することが、リアルな声を引き出す鍵になります。

行動データを組み合わせて“体温”を測る

サーベイは「本人が自覚している感情」を把握するのに有効ですが、無意識の変化までは捉えきれないこともあります。そこで、行動ログデータをあわせて活用することで、より客観的なエンゲージメントの兆しを把握できます。

たとえば、出社率の低下、会議への参加頻度、社内チャットのやり取り数など、日常の行動パターンに変化が見られれば、それはエンゲージメントの「体温」が下がっているサインかもしれません。こうしたデータをサーベイ結果と照らし合わせることで、より立体的な分析が可能になります。

低下サインを見逃さないためにできること

エンゲージメントの数値が下がる背景には、必ず何らかの変化があります。それは組織内のコミュニケーションの減少かもしれませんし、マネジメントスタイルの変化、チーム編成の影響といった「環境要因」かもしれません。

定期的な測定を続けることで、「何かがおかしい」と気づく感度が高まります。大きく下がった指標だけでなく、「じわじわ下がっている項目」に注目することが、早期対処のカギになります。数値はただの数字ではなく、従業員からの大切なサインです。見逃さず、丁寧に読み解く姿勢が求められます。

エンゲージメント指数を活かす組織づくりの実践

エンゲージメント指数を測定しただけでは、組織を変える力にはなりません。大切なのは、その数値から何を読み取り、どう行動につなげていくかということです。現場の温度感を的確に捉えながら、マネジメントや組織づくりの改善につなげるには、結果を共有する仕組みや、対話の場、改善の継続性をどう担保するかがポイントになります。

このセクションでは、エンゲージメント指数を“活かす”ための考え方と取り組み方をご紹介します。

チームでの“見える化”を文化にする

エンゲージメント指数の結果は、マネージャーや人事だけで抱え込むのではなく、チーム全体で共有し、対話のきっかけとして活用することが大切です。個人を特定せず、チーム全体の傾向として捉えることで、責めるのではなく「気づき合う」文化が育まれます。

また、定期的に「測定→対話→改善」という流れを繰り返すことで、数値の変化をチーム全体で見守る習慣が生まれます。こうした「見える化」を文化として根づかせることが、組織全体のエンゲージメントを底上げする第一歩になります。

現場・経営層・人事の3者で見るべき観点

エンゲージメント指数は、立場によって見るべきポイントが変わります。

現場:実感に基づいた課題の発見と改善行動

人事:全社傾向や部門ごとの差異から制度設計へのフィードバック

経営層:組織の健全性や、戦略的人材マネジメントの判断材料

このように、同じ数値でも見方が異なるからこそ、3者が共通言語として使える仕組みを整えることが重要です。役割ごとの「見る視点」を意識することで、指数はより多面的な改善の起点になります。

ツールを活用した可視化の第一歩

エンゲージメント指数を「測って終わり」にしないためには、働き方の実態をデータで見える形にし、改善アクションにつなげることが重要です。たとえば「Beacapp Here」のようなツールを活用することで、出社頻度や滞在傾向、接触のパターンなど、これまで感覚でしか捉えられなかった情報を、行動ログからとして可視化・定量化できます。

こうした定量的な裏づけが加わることで、マネジメントとの認識のズレにも気づきやすくなり、より納得感のある改善が進めやすくなります。

まとめ

従業員エンゲージメント指数は、組織の見えづらい“関係性の質”を捉えるための大切な指標です。測定した数値をどう読み取り、現場の行動や対話にどうつなげるかが、組織改善のカギになります。サーベイや行動ログといった定量的なデータを活用しながら、小さな変化や兆しに気づける感度を高めていくことが、エンゲージメントを育てる第一歩です。

▶︎株式会社ビーキャップ

https://jp.beacapp-here.com/corporate/

▶︎Beacapp Here|ホームページ

https://jp.beacapp-here.com/

▶︎Beacapp Here|Facebook

https://www.facebook.com/BeacappHERE/

▶︎Beacapp Here|Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCSJTdr2PlEQ_L9VLshmx2gg