オフィス移転時に考えなければいけないのが、オフィスレイアウトです。オフィスレイアウトは、基本レイアウトパターンを抑え、自社の職場環境に合わせて設計する必要があります。

本記事では、オフィスレイアウトの基本や進め方について詳しく解説します。本記事をお読みいただくことで、オフィスレイアウトの基礎について理解を深め、移転時に活用することができます。

オフィスレイアウトが重要な理由

オフィスレイアウトは、企業活動において非常に重要です。これには次にあげるような理由が挙げられます。

- オフィスは会社の顔になる

- 従業員のモチベーション向上につながる

ここでは、オフィスレイアウトが重要な理由について詳しく解説します。

オフィスは会社の顔になる

訪問者がオフィスに足を踏み入れた瞬間、彼らが受ける印象がそのまま会社のイメージとして定着します。

例えば、明るく開放的な受付エリアは、訪問者に対してポジティブなメッセージを伝えることができます。逆に、ごちゃごちゃとした狭い空間は、ネガティブな印象を与えかねません。

従業員のモチベーション向上につながる

従業員のモチベーション向上につながるオフィスレイアウトは、日々の業務効率だけでなく、職場の雰囲気や社員の満足度にも大きく影響します。

例えば、自然光がたっぷりと入る明るいオフィスや、静かで集中しやすい環境は、社員が快適に仕事を行うための基盤を提供し、従業員のモチベーション向上に繋がります。

また、コミュニケーションが活発に行われるオープンなデスク配置は、チームワークを促進し、社員間の情報共有をスムーズにします。

デスク配置のパターン6例

デスク配置のパターンは、オフィスの機能性と快適性を大きく左右します。ここでは、6つの主要なデスク配置パターンを紹介します。

同向型レイアウト

同向型レイアウトは、全員が同じ方向に向かってデスクを配置するスタイルです。このレイアウトは、特に集中を要する作業や、個々の作業効率を最大化したい場合に適しています。

例えば、コールセンターやプログラミング作業、データ入力作業など、個々の集中が求められる業務において効果を発揮します。

また、同向型レイアウトは、デスクを並べることで空間を有効に活用できるため、限られたオフィススペースを効率的に使いたい場合にも適しています。

さらに、全員が同じ方向を向くことで、前方の壁面に共有のモニターやプレゼンテーションスクリーンを設置しやすくなり、情報共有がスムーズに行えるメリットもあります。

対向型レイアウト

対向型レイアウトは、向かい合わせにデスクを配置するスタイルで、コミュニケーションの活性化を図ることができます。このレイアウトは、チームワークを重視する業務や、頻繁に情報交換が必要なプロジェクトに特に適しています。

デスクが向かい合っているため、目と目が合うことでコミュニケーションがスムーズに行われ、アイデアの共有や問題解決が迅速に進むことが期待できます。また、この配置は、チームメンバー間の結束力を強化し、一体感を生み出す効果もあります。

ただし、対向型レイアウトはプライバシーの確保が難しいというデメリットもあります。そのため、デスク間にパーティションを設けるなどの工夫が必要になる場合があります。

背面型レイアウト

背面型レイアウトは、デスクを背中合わせに配置するスタイルです。このレイアウトは、プライバシーを保ちつつ、空間を効率的に利用することができるため、集中して作業をしたい職場に最適です。

デスクが背中合わせになっていることで、直接的な視線の交換が少なく、個々の作業に集中しやすい環境を提供します。

また、背面型レイアウトは、オフィスの中央に通路を設けることが多く、スタッフが移動しやすい構造になっています。しかし、コミュニケーションの機会が減少する可能性があるため、定期的なミーティングやコミュニケーションの場を設けることが推奨されます。

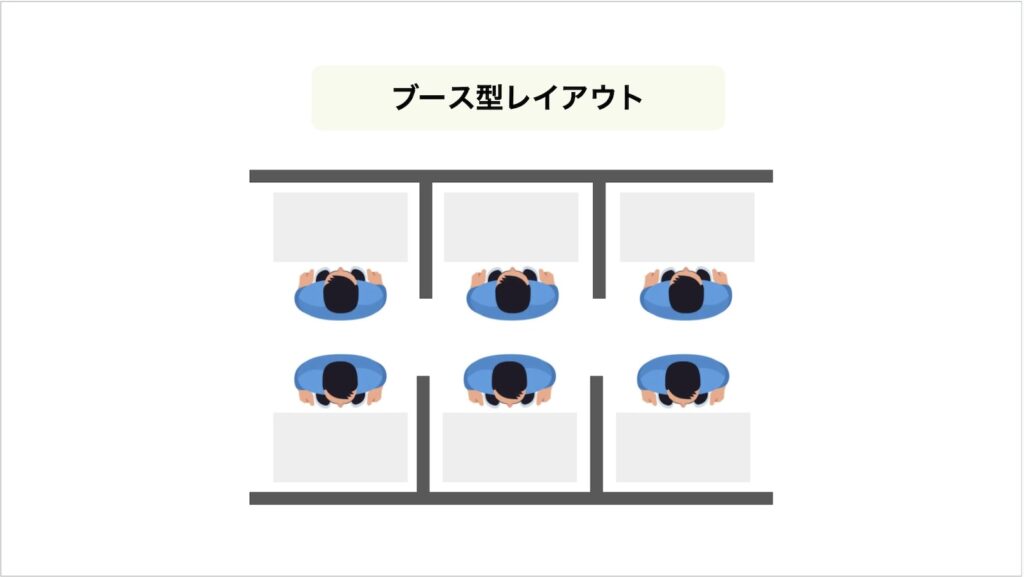

ブース型レイアウト

ブース型レイアウトは、個々の作業スペースを小さな「ブース」に分割することで、高いプライバシーと集中力を確保するデザインです。

各ブースはパーティションや仕切りで区切られ、外部の騒音や視覚的な干渉を遮断します。このレイアウトは、電話対応や集中を要する作業が多い職種に特に適しています。

ブース型レイアウトの最大の利点は、従業員が自分のスペースを持つことで、個人の作業効率を最大限に高められる点にあります。

また、パーソナライズされた小さなオフィス空間は、従業員が自分のアイデンティティを表現する場ともなり得ます。しかし、ブース型レイアウトは、従業員間のコミュニケーションを制限する可能性があるため、チームワークを重視する業務には不向きかもしれません。適切なバランスを見極めることが重要です。

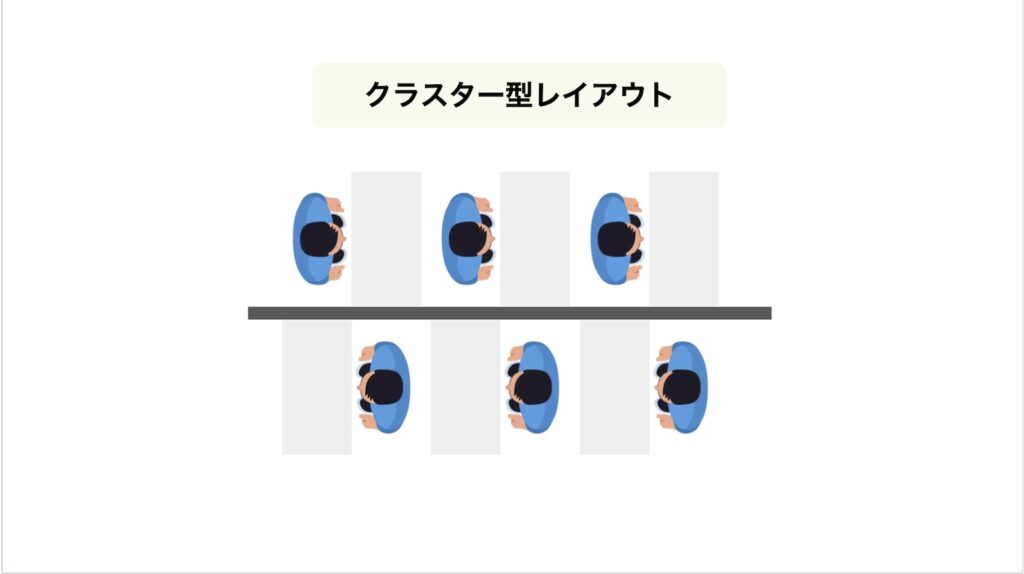

クラスター型レイアウト

クラスター型レイアウトは、複数のデスクをグループ化して配置するスタイルです。このレイアウトは、チームワークとコラボレーションを促進することを目的としており、特にプロジェクトベースの作業やクリエイティブな業務に適しています。各クラスターは4〜6人で構成されることが多く、円形や半円形、四角形など様々な形状で配置されます。

クラスター型レイアウトの利点は、チームメンバー間のコミュニケーションと情報共有のしやすさにあります。物理的な距離が近いことで、緊密な協力関係を築きやすく、迅速な意思決定やアイデアの交換が可能になります。また、このレイアウトは空間の柔軟性も高く、チームのニーズに応じて簡単に再配置することができます。

しかし、プライバシーの確保や集中を必要とする作業には向いていないため、業務の性質を考慮して選択する必要があります。クラスター型レイアウトを採用する際は、適切な音響対策や視覚的な障害物を設けることで、これらの課題を緩和することが推奨されます。

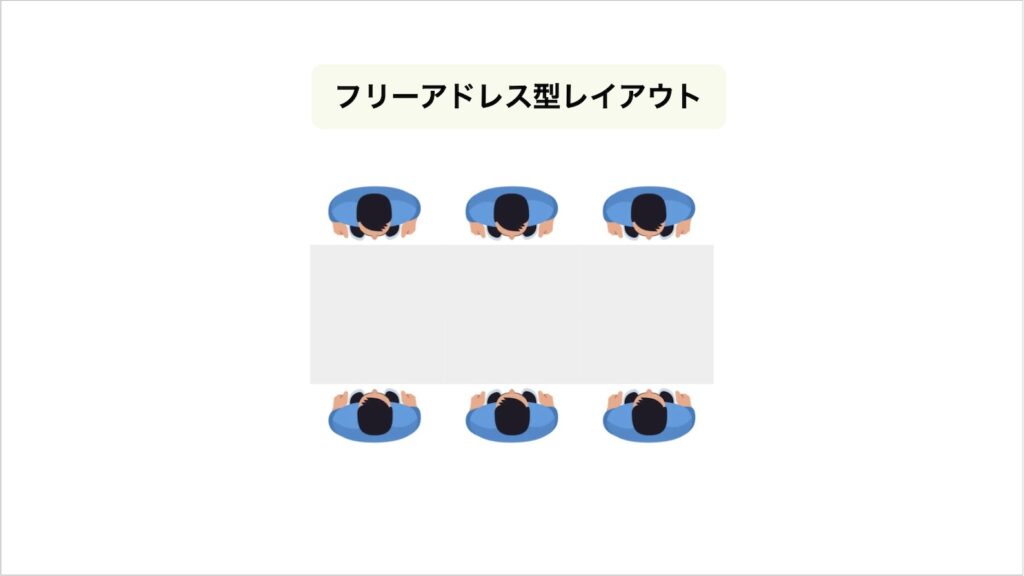

フリーアドレス型レイアウト

フリーアドレス型レイアウトは、従業員が固定のデスクを持たず、必要に応じて空いているデスクを選んで使用するスタイルです。このレイアウトは、フレキシブルな働き方を促進し、場所にとらわれない自由なコミュニケーションと協働を可能にします。特に、リモートワークとオフィスワークが混在する現代の働き方に適しており、空間の有効活用が期待できます。

フリーアドレス型レイアウトの導入には、個々の従業員が自分の仕事に最適な場所を選べるよう、多様なワークスペースを提供することが重要です。例えば、集中して作業を要するタスク用の静かなエリア、コミュニケーションを活発に行いたい時用のオープンスペースなど、用途に応じたエリア分けが効果的です。

また、フリーアドレス制を成功させるためには、従業員が自由に移動できる環境を整えることが不可欠です。そのために、無線LANの整備や、移動可能な収納カートの配置、個人の荷物を保管できるロッカーの設置など、柔軟な働き方を支える設備投資が求められます。

オフィスレイアウトの手順

オフィスレイアウトの手順を進める際には、次にあげる手順について計画的かつ段階的なアプローチが求められます。

- コンセプトを決める

- ゾーニングを決める

- 導線計画を立てる

- 家具や内装を決める

- 災害対策も行う

ここでは、オフィスレイアウトの各手順について説明します。

ステップ1: コンセプトを決める

オフィスレイアウトの最初のステップは、オフィスのコンセプトを決定することです。ここでのコンセプトとは、オフィスがどのような価値を提供し、どのような働き方を促進するかという基本的な理念を指します。

例えば、クリエイティブな思考を促すために開放的な空間を重視する、コミュニケーションを活発にするためにオープンなデザインを採用するなど、目指すべきオフィスのイメージを具体的に設定します。

このコンセプトが明確であればあるほど、後のステップであるゾーニングや家具選びにおいてもスムーズに進行し、結果として全体の調和が取れた効率的なオフィス環境の実現ができます。

ステップ2: ゾーニングを決める

ゾーニングを決める際には、オフィスの機能ごとにエリアを分けることが重要です。

1) オフィス面積の見定め

まず、従業員数に適したオフィス面積を見定めます。これには、作業スペース、会議室、休憩エリアなど、必要なスペースの大きさと数を考慮に入れる必要があります。

2) スペース配分

次に、各業務のスペース配分を決めます。例えば、クリエイティブな作業を行う部署と管理業務を行う部署では、必要とされるスペースの種類や広さが異なります。

3) 位置情報サービスによる事前分析

最後に、位置情報サービスを導入して事前分析を行うことで、実際の動線やスペースの使用状況を把握し、より効率的なレイアウトを設計することが可能になります。

従業員数に適したオフィス面積かを見定める

従業員数に適したオフィス面積を見定めることは、効率的なオフィスレイアウトを実現する上で非常に重要です。

オフィスの広さが従業員一人一人の作業スペースに影響を与え、それが直接的に作業効率や満足度に関わってくるからです。理想的なオフィス面積を設定する際には、業務の性質や従業員の数、必要な設備や家具の大きさを考慮に入れる必要があります。

また、将来的な拡張や人員増加の可能性も見越して、柔軟性を持たせたスペース設計を行うことが望ましいです。このプロセスを通じて、全員が快適に、かつ効率良く働ける環境を整えることができます。

各業務のスペース配分を決める

各業務を行う上では、物理的に必要なスペースが異なるため適切なスペース配分が必要となります。各業務のスペース配分を決める際には、業務の性質を考慮することが重要です。

例えば、集中力を要する作業には静かな環境を、コミュニケーションが頻繁に必要な業務にはオープンなスペースを設けると良いでしょう。

通常オフィスでは、次にあげるようなスペースが代表的です。

・執務スペース:従業員が作業を行うスペース

・役員スペース:役員が使う専用のスペース

・共有スペース:会議室や応接室など

・情報管理スペース:機密文書の保管スペースやサーバールームなど

・多目的スペース:食堂やリフレッシュスペースなど

・交通スペース:通路や廊下

このように、業務の性質によって、必要なスペース配分が可能となります。

位置情報サービスを導入して事前分析をする

位置情報サービスを導入して事前分析をすることで、オフィス内の動線やスペース利用の最適化を図ることが可能です。このサービスは、オフィス内における社員の所在地をリアルタイムで可視化するだけでなく、その検知データを蓄積します。蓄積されたデータを分析・解析することで、現在のオフィス状況を可視化し、そのデータに基づいてオフィスレイアウトを計画することができます。

位置情報検知データの分析で可視化できるデータとしてたとえば、特定のエリアに人が集中しやすい時間帯や、あまり利用されていないスペースを特定することができます。

このデータを活用することで、必要なスペースを効率的に配置し、無駄なエリアを削減することなどが可能になります。

また、従業員が多くの時間を過ごす場所には、より快適な環境を提供するための改善策を施すこともできでオフィスの最適運用が、全体的な作業効率の向上だけでなく、従業員の満足度も高まることが期待されます。

参考: 屋内位置情報サービスの精度と種類|GPSとの違いや活用事例を具体的に解説

ステップ3: 導線計画を立てる

導線計画を立てるステップでは、オフィス内の動線を効率的かつ安全に設計します。このプロセスは、従業員が日常的に行う動作をスムーズにし、また緊急時の避難経路も確保するために重要です。

まず、主要な入口と出口の位置を確認し、それらを結ぶ主要な通路を設定します。

次に、各デスクや作業スペースへのアクセスを考慮して、追加通路を計画します。通路は十分な幅を持たせ、常に清潔に保つことが重要です。

また、オフィス内の全てのエリアが、少なくとも二つの異なるルートで繋がっていることを確認することで、万が一の際にも安全に避難できる環境を作り出します。この段階で、事前に収集した従業員の動線データを活用し、最も効率的な動線を設計することができます。

ステップ4: 家具や内装を決める

オフィスレイアウトの次のステップは、家具や内装を決めることです。この段階では、オフィスの機能性と快適性を高めるために、適切な家具選びが重要となります。

まず、作業効率を考慮して、デスクや椅子はエルゴノミクスに基づいたデザインのものを選びましょう。

また、オフィスの雰囲気を左右する内装には、明るい色を選ぶことで開放感を出すことができます。壁の色や素材、床材にもこだわり、従業員が心地よく過ごせる空間を作り出すことが大切です。

さらに、ブランドイメージを反映させるために、ロゴ色をアクセントとして取り入れるのも一つの方法です。家具や内装を選ぶ際は、ただ単に見た目が良いだけでなく、機能性や快適性を兼ね備えたものを選ぶことが、長期的に見ても効果的です。

ステップ5: 災害対策も行う

オフィスレイアウトの最終ステップとして、災害対策の実施も非常に重要です。日本は地震や台風などの自然災害が頻繁に発生する国であるため、オフィス設計時にはこれらのリスクを考慮に入れる必要があります。

まず、耐震性を考慮した家具の選定や配置が求められます。例えば、重い家具は壁に固定し、出入り口や避難経路の妨げにならないように配置することが基本です。

また、非常用の備品として、手回しラジオ、懐中電灯、応急処置キットなどを常備し、それらがすぐに取り出せるように適切な場所に保管することも重要です。

これらの対策を事前に計画し、定期的な点検とスタッフへの教育を行うことで、万が一の時にも迅速かつ効果的に対応することが可能となります。

まとめ

オフィスレイアウトを考える際には、デスク配置のパターン選択から災害対策まで、多岐にわたる要素が関与します。

最適なレイアウトは、従業員のモチベーション向上、作業効率の向上、そして企業文化の醸成に寄与します。オフィス移転やリニューアルの機会には、今回紹介したステップやポイントを参考に、計画的に進めることが重要です。

また最適なオフィスレイアウトを計画する上で、既存オフィスの稼働状況や社員の利用状況を把握することが大切であり、そのデータを取得するためには屋内位置情報サービスの活用がおすすめです。屋内位置情報サービスを活用したオフィス分析は、ぜひ当社までご相談ください。

▶︎株式会社ビーキャップ

https://jp.beacapp-here.com/corporate/

▶︎Beacapp Here|ホームページ

https://jp.beacapp-here.com/

▶︎Beacapp Here|Facebook

https://www.facebook.com/BeacappHERE/

▶︎Beacapp Here|Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCSJTdr2PlEQ_L9VLshmx2gg